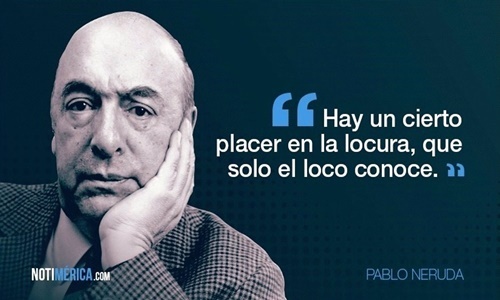

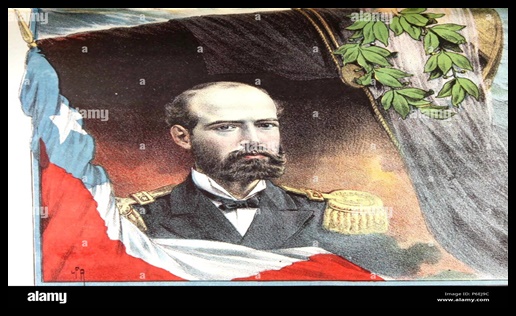

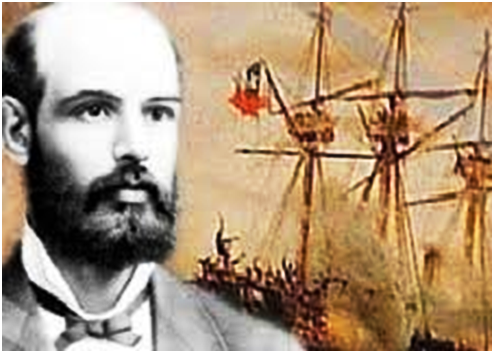

Arturo Prat

Héroe Naval Chileno

(Arturo Prat Chacón; Ninhue, Ñuble, 1848 - Iquique, 1879) Marino y héroe de guerra chileno. Enrolado desde muy joven en la marina, con menos de veinte años se distinguió en diversos combates en la Guerra contra España (1864-1866); prosiguió luego su formación hasta ser ascendido a capitán de corbeta.

Arturo Prat

En los inicios de la Guerra del Pacífico (1879-1883), que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, se le encomendó la misión de mantener el bloqueo sobre el puerto peruano de Iquique. Al mando de una antigua corbeta, la Esmeralda, y junto con Carlos Condell de la Haza, capitán de la goleta Covadonga, Arturo Prat ordenó resistir al embate sorpresivo de dos poderosos blindados peruanos en el combate naval de Iquique (1879), y entregó valerosamente su vida en el abordaje al buque enemigo, sin llegar nunca a arriar el pabellón chileno.

Biografía

Hijo de Pedro Agustín Prat Barril y María Luz Rosario Chacón y Barrios, su familia se trasladó a Santiago a causa de una enfermedad del padre. En 1856, a los ocho años, el pequeño Arturo ingresó en la Escuela de La Campana, donde destacó por su conducta y rendimiento.

Después de él nacieron cuatro hermanos más, lo que empeoró la situación económica familiar. En 1858, los Prat se trasladaron a Valparaíso, donde contarían con la protección de su tío Jacinto Chacón, abogado, intelectual y escritor que se había casado en segundas nupcias con Rosario Castañeda, viuda que tenía un hijo de su primer matrimonio: Luis Uribe.

Bajo la influencia de su tío, Arturo Prat y Luis Uribe ingresaron en la recién creada Escuela Naval; tenían, respectivamente, diez y doce años. En 1861, como aspirante a guardiamarina, Arturo fue asignado a la corbeta Esmeralda, donde tuvo como comandantes a Manuel Escala, José Anacleto Goñi y Juan Williams Rebolledo. Tres años más tarde, después de aprobar su examen final, obtuvo el grado de guardiamarina.

La Guerra contra España (1864-1866)

En abril de 1864, la marina española ocupó las Islas Chincha, pertenecientes al Perú; la invasión de este pequeño archipiélago, situado frente a la bahía peruana de Paracas y rico en guano, desató la Guerra contra España, también llamada Guerra hispano-sudamericana o Primera Guerra del Pacífico. A partir de septiembre de 1865, Chile intervino en el conflicto en apoyo del Perú, sellando una alianza contra la antigua metrópoli.

En el transcurso de la contienda, y en tanto que miembro de la tripulación de la corbeta Esmeralda, Arturo Prat participó en el combate de Papudo (1865). La Esmeralda, al mando de Juan Williams Rebolledo, capturó la goleta española Covadonga. El 29 de noviembre del mismo año Arturo Prat fue ascendido al grado de teniente segundo, en reconocimiento de su valeroso comportamiento en combate.

Prat a los dieciséis años, recién obtenido el grado de guardiamarina

Un año después participó en el combate de Abtao: el 3 de febrero de 1866, la goleta Covadonga, ahora bajo pabellón chileno, llegó al puerto de Abtao, donde junto con otros barcos se enfrentó con las fragatas españolas Blanca y Villa de Madrid, y forzó la retirada de ambos buques. Tras esto, la flota aliada chileno-peruana se reunió en el puerto de Valparaíso. Aunque poco después del combate de Callao (2 de mayo de 1866) las hostilidades finalizaron con la retirada de la escuadra española, hubo que esperar hasta 1871 para que se firmase un armisticio.

Concluidas la operaciones de la Guerra contra España, el joven Arturo Prat cumplió eficientemente las misiones que le fueron encomendadas y durante los trece años siguientes se aplicó a su carrera militar y administrativa, a la vez que completaba su formación. En 1868 le correspondió llevar víveres y auxilio a los damnificados por el terremoto del Perú. Ese mismo año Arturo Prat fue comisionado para volver a ese país para repatriar los restos del Libertador Bernardo O'Higgins.

En 1870, con el grado de teniente primero, Prat pidió permiso para iniciar la carrera de derecho en la Universidad de Chile. En medio de esas gestiones, fue nombrado segundo comandante del vapor Arauco y, más tarde, se integró en el cuerpo docente de la Escuela Naval. El 12 de febrero de 1873 ascendió a capitán de corbeta graduado, y un año después a capitán de corbeta efectivo. En 1878 terminó sus estudios y recibió el título de abogado. Como jurisconsulto le correspondió defender a sus compañeros frente a difíciles trances, como el que vivió su pariente político Luis Uribe, quien fue acusado de desobediencia por un superior.

Poco tiempo después fue destinado a la gobernación marítima, donde ayudó a redactar el proyecto de ley de navegación, que fue aprobado y entró en vigor en julio de 1878. También participó en la preparación de un proyecto preliminar de Código Marítimo, y dictó clases en la Escuela Benjamín Franklin, que impartía enseñanza nocturna a adultos. A los veinticinco años, Arturo Prat se había enamorado de Carmela Carvajal Briones y, cuando fue nombrado capitán de corbeta (1874), se casaron. Ella tenía 19 años. La pareja tuvo tres hijos, el primero de los cuales murió a los ocho meses; luego nacieron Blanca Estela y Arturo.

La Guerra del Pacífico (1879-1883)

Mientras el joven oficial desarrollaba su prometedora carrera, una nueva contienda bélica venía larvándose: la Guerra del Pacífico (1879-1883), que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia por el control de la explotación del salitre en la zona de la pampa del Tamarugal, en la provincia de Tarapacá. Violando un tratado anterior, el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, dictó en 1878 un aumento del impuesto sobre las exportaciones del nitrato de Antofagasta; cuando la Compañía de Salitres de Antofagasta, de capitales chilenos y británicos, se negó a pagar el impuesto, el gobierno boliviano expropió y subastó la compañía. Chile respondió con la ocupación militar de Antofagasta, y Bolivia con una inmediata declaración de guerra. Lejos de mantener la neutralidad que le había solicitado el gobierno chileno, el Perú se sumó al conflicto apoyando a los bolivianos.

Para todos los contendientes, aquél era un conflicto que planteaba enormes dificultades. El escenario territorial en disputa se encontraba a centenares de kilómetros de los centros políticos y militares de cada país; la inexistencia de caminos, la falta de agua y las distancias que había que recorrer para el abastecimiento de la tropa serían el principal escollo para quien aspirase a controlar ese espacio. Era crucial, por lo tanto, obtener el control del océano para poder mantener una línea marítima de abastecimiento y movilización de hombres, armas y caballos; hacia ese objetivo se orientaron los primeros enfrentamientos.

El combate de Iquique (óleo de Thomas Somerscales)

La campaña marítima se desarrolló entre abril y diciembre de 1879. Chile contaba con dos blindados recién llegados desde Inglaterra, el Cochrane y el Blanco Encalada, a los que se agregaban cinco barcos de madera, las corbetas O'Higgins, Esmeralda, Magallanes y Chacabuco, y la goleta Covadonga. Pero el gobierno chileno actuó de forma lenta y descoordinada durante esta etapa. Fuertes discrepancias entre el almirante Juan Williams Rebolledo y el ministro de Guerra, Rafael Sotomayor, demoraron la decisión de atacar directamente el puerto peruano de El Callao, donde se hallaba anclada la flota enemiga. En lugar de ello, la escuadra chilena sometió a bloqueo el puerto de Iquique, que pertenencia entonces al Perú, con la idea de atraer la flota peruana a mar abierto.

Al no obtener respuesta a esta acción, el grueso de la armada chilena siguió su ruta hacia al norte con el objetivo de atacar El Callao. Antes de partir, el almirante Juan Williams Rebolledo confió la misión de mantener el bloqueo del puerto de Iquique a dos de sus naves: la Esmeralda y la Covadonga, capitaneada la primera por Arturo Prat y la segunda por Carlos Condell de la Haza. Se trataba de una misión secundaria, y por ello se dejó en manos de los barcos más débiles: la corbeta Esmeralda era la más antigua de la flota, y la goleta Covadonga arrastraba daños en sus máquinas.

El combate naval de Iquique (1879)

Pero el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, había ordenado a la escuadra de su país zarpar hacia el sur el mismo día (17 de mayo de 1879) en que la chilena tomaba rumbo norte. Sorprendentemente, ambas flotas se cruzaron sin verse: la peruana iba pegada a la costa, mientras que la chilena navegaba mar adentro. En su escala en Arica, el almirantazgo peruano tuvo noticia de que el puerto de Iquique estaba siendo bloqueado por dos débiles embarcaciones chilenas, y envió contra ellas a sus buques insignia: el monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, y la fragata blindada Independencia, al mando de Juan Guillermo Moore.

Al alba del 21 de mayo de 1879, Arturo Prat se enteró de con qué poderosísimos navíos había de enfrentarse para cumplir su misión de mantener el bloqueo de Iquique: aproximadamente a las siete horas, el vigía de la goleta Covadonga dio la señal de que se acercaban los acorazados peruanos; el comandante de la Covadonga, Carlos Condell de la Haza, comunicó por medio de señales al capitán de la Esmeralda, Arturo Prat, la llegada de los buques peruanos al puerto de Iquique.

El combate de la rada de Iquique se trabó esa misma mañana del 21 de mayo de 1879. Una hora y media después del primer avistamiento, una corbeta de madera como la Esmeralda hubo de emprender desigual lucha con los cañones del blindado Huáscar y la artillería del puerto de Iquique en tierra firme. Al cabo de unas horas de intenso cañoneo, el comandante del monitor Huáscar, Miguel Grau, decidió suspender el fuego y resolver rápidamente la refriega lanzando el espolón del Huáscar sobre la corbeta Esmeralda, que, alcanzada por varios proyectiles, se hallaba cerca de la costa, con las calderas inutilizadas y numerosas vías de agua.

Muerte de Arturo Prat (óleo de Thomas Somerscales)

Hacia las once y media, el Huáscar atravesó con su espolón a la débil Esmeralda. El capitán Prat optó por la decisión más difícil: desafiar a la muerte y combatir sin rendir el pabellón patrio, ordenando el abordaje. Tras arengar a sus hombres, saltó al abordaje del Huáscar, y falleció acribillado en la cubierta junto con el sargento Juan de Dios Aldea y otro marinero. En un segundo espolonazo saltó el teniente Ignacio Serrano y una docena de marineros, que tuvieron el mismo destino que Prat. Los que siguieron combatiendo fueron el teniente Luis Uribe, que asumió el mando, y el guardiamarina Ernesto Riquelme. No obstante, al tercer espolonazo que le propinó el Huáscar, la Esmeralda comenzó lentamente a hundirse sin arriar la bandera chilena.

Entretanto, la fragata peruana Independencia perseguía a la goleta chilena Covadonga, que había abandonado la bahía en dirección sur y alcanzado una zona denominada Punta Gruesa. Aprovechando su menor calado, los chilenos navegaban cerca de la costa para eludir el ataque, y supieron sortear el fondo rocoso de aquella área; la fragata Independencia, en cambio, quedó encallada, y sufrió entonces el acoso de los chilenos hasta que el Huáscar acudió en ayuda del navío varado, forzando la huida de la goleta Covadonga.

El abordaje de Prat fue visto como una heroicidad incluso por los periódicos peruanos; la prensa de todo el mundo difundió su hazaña, y para Chile se transformó en un símbolo de patriotismo frente a la adversidad. Notable fue asimismo la actitud del comandante peruano Miguel Grau, quien, tomando la espada y otros objetos personales del capitán Prat, los envió a su viuda junto a una sentida carta de elogio y pésame por su contrincante.

Pese a la aparente victoria del Perú, que había logrado romper el bloqueo y hundir o poner en fuga las naves enemigas, el combate de Iquique arrojó un saldo favorable a Chile en la medida en que la fragata blindada Independencia había sido destruida, quedando la flota peruana reducida a un único blindado, el Huáscar. Al mando del Huáscar, Miguel Grau prolongó tenazmente la resistencia hostigando las costas y barcos chilenos durante algunos meses, hasta ser vencido por la armada chilena en el combate de Angamos (8 de Octubre de 1879), que aseguró a Chile la supremacía marítima.